時政要聞

current

affairs

習近平在浙江(三十六):“習書記對下姜村不僅傾注血濃于水的‘情’,更授以發展致富的‘理’”

來源:《學習時報》 發布時間:2021-05-07 00:54 瀏覽量:23893

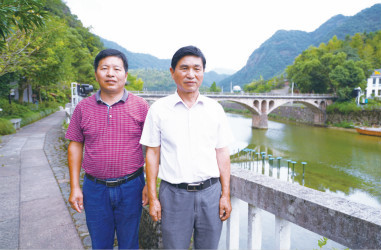

采訪對象:姜銀祥(右),1952年生,1998年至2011年任浙江省杭州市淳安縣楓樹嶺鎮下姜村黨支部書記。楊紅馬(左),1968年生,2003年4月任浙江省杭州市淳安縣楓樹嶺鎮下姜村黨支部委員、副書記,2008年4月任村黨支部副書記、村委會主任。2011年3月至2017年3月任村黨支部書記。

采訪組:田玉玨 薛偉 江桑熙

采訪日期:2017年9月22日

采訪地點:浙江省杭州市淳安縣楓樹嶺鎮下姜村姜銀祥家

采訪組:姜銀祥同志、楊紅馬同志,你們好!下姜村是習近平同志在浙江任職期間的基層聯系點,請你們簡單介紹一下當時下姜村的情況。

姜銀祥:我們下姜村地處浙江省的西部山區,是杭州市淳安縣的一個山村,村四面都是高山。全村面積10.67平方公里,山林面積12375畝,最高的山峰海拔1078米。下姜村山林多,耕地比較少,只有不到600畝。當年習書記來的時候,我們還沒并村,有144戶、502口人。2007年村莊規模調整之后,原來的下姜、乍爾、伊家、后龍坑4個自然村合并成新的下姜村,現有231戶、768口人,分8個村民小組。

楊紅馬:那時候的下姜村可以用“面黃肌瘦”來形容。人均年收入1000多塊錢,集體收入只有1萬多塊,經濟狀況、衛生條件、文明程度在全省來講都比較落后,村子里大多還是土房子、泥土路。我們怎么也沒想到,習書記把我們下姜村定為他的基層聯系點,更沒想到這給我們下姜村人帶來了翻天覆地的變化。

采訪組:習近平同志曾多次到下姜村調研走訪,請你們介紹一下這方面情況。

姜銀祥:我們這個浙江省委書記基層聯系點原先是張德江同志建立的。張德江同志調走以后,習近平同志就接著來,習書記在任期間曾先后來過3次。第一次是2003年4月24日,還有兩次分別是2005年3月和2006年5月。另外,他到淳安縣千島湖鎮也去了兩次,分別是2003年9月和2004年10月,陪同中央領導到千島湖視察工作。那兩次因為他沒有時間來下姜村,就利用晚上時間召開下姜村工作專題會,叫我過去匯報下姜村各項工作。這樣算下來,我一共向他匯報過5次工作。

我先講講他來下姜村調研的幾次經歷吧。

2003年4月24日,習書記第一次來下姜村調研,我作為村支書要在座談會上匯報村里的主要情況,時間是10分鐘。為了保證能在10分鐘內講完整,我提前用了一整個晚上的時間,把下姜村的基本情況和想說的話寫在筆記本上,寫了滿滿五頁。我想這樣匯報起來流暢一點、更快一點。24日那天,我陪著習書記先去看了村里的效益農業基地,走訪了幾家農戶,最后回到村兩委會議室。輪到我發言的時候,我就拿出筆記本,剛剛打開,還沒張口,習書記就說:“不用對著筆記本念了。”聽了這句話,我一下就愣住了,緊張得不知道該說什么。這時,坐在我旁邊的縣委書記提醒我:“老姜,書記讓你口頭匯報。”于是,我就把筆記本合上,向習書記作了一個口頭匯報。聽了我的匯報,習書記說:“農村干部匯報工作,就不要看筆記本了,想到哪里就講到哪里,你心里怎么想的就怎么說,說漏了、說錯了不要緊,等一下再補充也可以。但是,一定要說實在話,說心里話。”他接著又說:“我們省委領導到一個村里面也不是常事,來一次是一次,來兩次就兩次,我們下來的目的就是想聽到村里的一些真實情況。下姜村是我的基層聯系點,也是一個欠發達地區,我們就是想通過你們這個聯系點,來了解我們全省25個欠發達縣的農村,特別是山區農村的工作。如果我們下來了解不到真實情況,聽不到心里話,那我們這個聯系點工作就沒有意義了,我們省委省政府在制定欠發達地區農村政策的時候,就沒有針對性了。”

聽到這一番話,我心想,這個省委書記可真實在,講到了我們心里,而且他并沒有批評我,這讓我心里暖暖的。按道理來講,我們農村干部也是農民,要匯報工作,就應該實事求是,黑就是黑,白就是白,好就是好,差就是差。從那次之后,我就暗下決心,下次再有機會向習書記匯報工作,一定把村里情況爛熟于心,好好向他再講一講真心話。

2005年3月22日,習書記又來到下姜村,這一次我就不用筆記本向他匯報了,而是很自信地口頭匯報。我說:“習書記,2004年風調雨順,我們下姜村各方面都取得了比較好的收成。特別是這一年人均收入增加了522塊錢,這個增收對農民來說是相當不錯的了……”話還沒說完,習書記打斷了我:“老姜同志你停一下,這522塊錢,你要給我詳細地算算賬,哪些方面增加了,增加了多少?一筆一筆地算一算。”聽他這么一講,我心里很感動,他對增收數字如此較真,就是對關系百姓民生的事上心。我就一項一項地給習書記匯報:第一項,下姜村在2000年的時候就通過土地流轉連片種植了169畝蠶桑,到了2004年正式投產的時候,光養蠶這一塊,總共增加了8.5萬塊錢。第二項,下姜村有240畝茶園,其中150畝是老茶園,原來產量比較低,效益不好。2003年冬天,我們對其中50畝進行了低產改造,增加施肥,茶葉產量就上來了。而且我們在茶葉炒制上進行改進。老百姓原來只會炒制遂炒青(茶葉品種),后來我們雇了兩個師傅指導農民炒制千島玉葉(茶葉品種),產量雖然下來了,但是價格一下子上去了。原來我們的老產品賣十多塊錢一斤,這個產品賣一百五六十塊、甚至兩百塊錢一斤。茶葉收入也增加了5.5萬多元。第三項,是2004年比2003年外出務工多了20多個人,增加了近12萬多元的收入。當時全村500多人,這三項合起來,人均收入增加了522塊錢。我還對習書記說,我們每年都做年報,農民賣繭子也都有發票,都是有據可查的。習書記認真聽我講完,點了點頭,說:“農村黨員干部,心中都要有這樣一本賬。”后來我想,習書記就是要求我們農村黨員干部,要時刻關注老百姓的生產生活,把村里的情況摸得透透的,記得牢牢的,想盡一切辦法帶領村民致富。

楊紅馬:我記得那一次,習書記讓我們其他幾個村干部都發言。我剛要開口自我介紹,他笑著說:“你不用介紹了,我知道,你是那個‘黑馬’。”大家全都哈哈大笑起來。我們都覺得習書記既風趣又親近,而且時隔兩年還記得我,這讓我非常感動。

那時候,我們村頭村尾各有一座橋,分別叫大橋和小橋,之間距離比較遠,村中間沒有橋。因為上游楓樹嶺水庫要跨流域發電,河道里面水不多的時候,我們就在河床上架幾塊木板,沿著防洪堤的臺階走到溪邊,踏著木板在兩岸通行。習書記來的時候看到這個情景,就對我們說:“這也不是長久之計。如果這個地方有一座橋,那村民出行就更方便了。”如今,這中間已經架起了一座廊橋,成為村民日常通行使用率最高的一座橋,回想起來,還真得感謝習書記!

姜銀祥:2006年5月25日,習書記冒著細雨再次來到下姜村,主要是調研新農村建設和第三批保持共產黨員先進性教育活動。他水還沒顧上喝一口,就開始視察村容村貌,察看防洪堤、財務公開欄,還到放心店,了解商品供應和銷售情況。他還記得我上一次向他匯報工作時,提到我們下姜村從2000年開始種桑養蠶,有169畝蠶桑基地,他說一定要到桑園看一看。我們一行人就隨著他去了。路上,他很直爽地跟我說:“我是北方人,對你們南方的蠶桑生產不太熟悉,你一會兒給我多介紹介紹。”到了地里以后,我就跟習書記簡單介紹了下姜村農戶養蠶的情況、大致的蠶桑面積和生產效益。我當時以為這樣簡單介紹一下就行了,因為習書記下來考察時間比較緊,還要趕到別的地方。而且我想著,一個省委書記聯系我們小小的下姜村,對這么小規模的蠶桑養殖產業不可能看得那么認真仔細。沒想到他聽完我的介紹,又很認真地問我:“那么,蠶桑苗是哪里買來的?是什么品種?一畝地能種多少棵桑苗?”我感到很意外,習書記他不懂蠶桑,怎么還問得這么專業、這么仔細呢?我就繼續匯報,這個蠶桑苗的品種是“浙農12號”,是從淳安縣里一個國營繭絲綢公司買來的,一畝地可以種800到1000株。習書記又問:“蠶桑苗種下去,幾年能投產?投產了以后,一畝地究竟有多少收入?老百姓愿不愿意種?”我說,蠶桑苗種下去當年就能投產,可以養一次蠶。第一年收入不多,但是當年就可以把農民買蠶桑苗的成本收回來。真正大投產,要到三年以后,一畝地收三千五六百塊錢是有的,比種糧食效益高。我還向習書記報告,之所以養蠶比種糧食好,第一是因為我們是山區,土質不太好,容易旱;第二是山區野豬特別多,野豬一來,老百姓種的玉米、地瓜,就都沒有了,一分錢都收不著。種桑養蠶就不存在這個問題,所以老百姓愿意種桑養蠶。這幾年,我們下姜村搞新農村建設,好多農民家的房子就是靠養蠶賺了錢才建起來的。習書記又問我:“老百姓蠶桑種下去,蠶養起來,那繭賣不賣得出去?賣到哪里?”我說,我們家家戶戶種桑養蠶,是跟縣里的繭絲綢公司簽訂過合同的,有保底價格,老百姓不會吃虧,養好拿去賣,馬上就給錢,一分錢都不拖欠。習書記肯定了這個“公司+農戶”的模式,他問:“你們黨員有沒有帶頭發展蠶桑?”我說,帶頭了,我們村20個黨員,有5戶黨員戶帶頭發展,種了30多畝蠶桑。習書記說:“對,黨員就應該帶頭發展生產,給老百姓做個好榜樣。”

那次調研,習書記特別高興。他說:“我每次到村里來,都能看到村里發生的新變化,特別是通過開展先進性教育活動,下姜村的面貌發生了更大的變化,村民的生產生活條件和居住環境得到顯著改善。下姜村的發展,就好像一滴水,折射出全省農村發展的整體狀況。”他在考察之后的座談會上,向鎮村干部和黨員提出了做“四個人”的要求,就是:要做發展帶頭人,主動帶領群眾樹立大農業、大市場、大合作的新觀念,發揮科技示范基地的作用,引導群眾進行產業結構調整,大力發展高效生態農業;要做新風示范人,樹立以“八榮八恥”為主要內容的社會主義榮辱觀,帶頭遵守村規民約,積極引導群眾關心支持集體公益事業,主動參與民主管理村務工作,在建立農村新風尚中體現先進性;要做和諧引領人,帶頭抓好村里矛盾糾紛的排查調處,切實維護農民群眾的合法權益,為保持農村的和諧穩定獻策盡力;要做群眾貼心人,進一步完善農村黨員干部聯系點制度和農村普通黨員分片聯系群眾制度,經常性地開展與農民群眾的談心交心活動,集中民智,尊重民權,順應民意,維護民利,贏得民心。我當時就想,習書記今天考問我,其用意就是想考考一個農村干部,生在農村,了解不了解農業,了解不了解農民生產,能不能達到“四個人”的要求。

楊紅馬:2015年“七一”前,習近平總書記會見全國優秀縣委書記時提出四點要求,“要做政治的明白人”“要做發展的開路人”“要做群眾的貼心人”“要做班子的帶頭人”。我們看到以后,覺得特別親切,這可能就是從習書記在下姜村提出的“四個人”引申發展出來的。

采訪組:你們認為,習近平同志在下姜村調研有哪些突出特點?

姜銀祥:習書記聯系下姜村4年多時間,可以說走遍了下姜村的山山水水、鄉間小路。他走訪農戶、體察民情、了解民意、訪貧問苦,與老百姓建立了很深厚的感情。

我認為他聯系下姜村有三個突出特點。第一個特點是“三走訪”,就是每次到下姜村,都要走訪慰問老黨員、困難群眾和種養殖搞得比較好的農戶。有時候他自己工作忙不過來,就會委托浙江省委辦公廳的同志過來調研,內容也總是離不開這三項。第二個特點,每次不管時間多么緊張,習書記都要召開一個座談會,除了縣、鎮、村干部,還要請村里的老黨員代表、村民代表一起參加,要聽一聽方方面面同志對村里情況的反映。他從杭州出發到下姜村,一般早的話也要十點多才能到,再加上走訪、座談,總是到下午兩點多才能吃上午飯。盡管這樣,座談會一次也沒少開。第三個特點,就是每次考察都非常認真仔細,就像我剛才講的他追問增收具體數字的例子那樣,誰都不能和他打“馬虎眼”,必須實事求是。

楊紅馬:那時候開座談會,就在村委會里開。會議室桌子不大,所有人擠在一起,面對面坐著。第一次開會時大家都有點拘束,但了解了習書記隨和的性格之后,他第二次來,大家就感覺很熟了,就不會再有緊張感。他每次開座談會的時候,給我們的指導意見都非常切合實際,有幾句話,我感觸最深,記得很清楚。他說:“你們一定要因地制宜、實事求是,想盡辦法拓寬路子,帶領老百姓致富。”另外,他還要求我們農村黨員干部在產業發展上、在新農村建設上帶頭示范。

習書記到老百姓家里,問得最多的話就是:現在生活怎么樣?家里面幾個人?靠什么維持生活?有什么困難?他還經常到廚房掀一掀鍋蓋,看看老百姓到底吃得怎么樣,可以說每一次調研慰問都是既深入又實在。

姜銀祥:有一次,我陪習書記慰問村里一位困難老黨員。老人家當時已經73歲了,身體不太好,家庭條件也很差。慰問結束后,習書記問我:“你是村支部書記,我問你,像這樣的困難老黨員,村里面還有幾戶?”我說:“還有3戶。”他接著問:“為什么困難?”我說:“都是因為年紀大了,七八十歲了,身體不好,行動不太便利,生活肯定就有困難。”他又問:“困難群眾有多少戶?”我一下子沒答上來,旁邊的村委會主任說,有13戶。習書記接著問:“那你們怎么幫助困難群眾、困難老黨員?”我實話實說:“村里一年到頭集體收入也就兩三萬塊錢,集體經濟太薄弱了,沒有辦法幫助他們。”我當時以為習書記在路上這樣問問就算了,沒想到后來在座談會上,習書記又提起來。他一再囑咐我們黨支部,大家生活都慢慢好起來了,但千萬不要忘記這些困難群眾和農村老黨員,要想盡一切辦法幫助他們,讓他們的生活水平逐步得到改善。特別是這些老黨員,他們兢兢業業為黨工作了一生,為人民工作了一生,現在他們有困難了,千萬不要忘記他們。在習書記的教育下,我們后來制定了一個政策,下姜村再窮也不能窮困難老黨員,60歲以上的老黨員,每年補助400元到600元;老黨員生病了,上門慰問;老黨員去世了,我們給他送黨旗、送花圈。10多年過去了,我們一直都這樣做。

楊紅馬:習書記每次來都會給我們這些村干部講,對待困難戶要發自內心地關心,更要有明顯的幫扶舉措,不僅要讓他們渡過難關,還要讓他們越過越好、越過越富,不光從經濟上支援,還要從就業、產業發展指導等方面多想辦法,多出管用、管長遠的實招。

姜銀祥:還有一次,我帶習書記走訪一戶經濟搞得比較好的農戶。戶主名字叫姜德明,他家種了20畝茶葉。習書記到了他家,坐在八仙桌邊,和姜德明聊起家常。姜德明的老婆沒想到省委書記會到她家來走訪,激動得不得了,在給習書記沏茶的時候,一緊張把滾燙的開水倒在了習書記的褲腿上。當時,在座的所有陪同領導都十分尷尬,我心里也覺得,哎呀,沒有接待好,還把習書記給燙著了!那夫妻二人更是愣在那里,不知所措。我馬上對姜德明媳婦說:“趕快拿條干毛巾過來,給習書記先擦一擦。”她這才回過神來,趕忙拿了一條干毛巾,準備給習書記擦一擦,習書記一邊接過毛巾,一邊擦,一邊笑著跟姜德明夫婦說:“沒事,我自己擦擦。幸好今天衣服穿得多,沒有燙著。”他又跟在座的各位領導說:“茶水倒在身上,是常有的事兒,沒有什么好大驚小怪的。”聽了習書記這番話以后,現場的氣氛一下子輕松起來。習書記繼續向姜德明了解茶葉生產、銷售和經濟效益情況,一樣樣問得很仔細。在整個過程中,姜德明老婆就站在旁邊的角落里,紅著個臉,一直為自己的錯誤自責。這個細節被習書記看在了眼里,臨走前,習書記走到大門口時又回過頭來,跟姜德明說:“我和你們一家人照一個照片吧!留個紀念。”還特意向姜德明老婆打了個手勢,招呼她過來照相。就這樣,習書記在姜德明家的大門口,跟姜德明夫婦以及姜德明的父親拍了一張合影,這張照片到現在還掛在姜德明家的正堂。事后,姜德明總是對人講:“習書記這個省委書記,熱情、親切又和氣,一點官架子都沒有,真是大好官啊!”

采訪組:剛才,你們系統回顧了習近平同志3次到下姜村考察的主要情況。那么,他在聯系下姜村過程中,幫助解決了哪些具體困難?提供了哪些具體支持?

姜銀祥:我干了一輩子村支書,我知道,帶領村民奔小康,不是一朝一夕的事,也不是說光有一腔熱血就夠了,就像習書記講的那樣,還得有辦法,要結合實際開新路。他對下姜村的深厚感情,除了表現在他對我們這些村民起居、溫飽的關懷上,更重要的就是為我們指引正確的發展道路,解決發展中遇到的問題。也就是說,他對下姜村,不僅傾注血濃于水的“情”,更授以發展致富的“理”。

2003年4月24日,我第一次向習書記匯報工作的時候,我說我們下姜村有“三缺”:一缺資金,二缺技術,三缺人才。習書記問:“我們省里面今年有100個科技特派員,派到村里作具體指導,你們下姜村沒有嗎?”我說:“沒有。”他馬上跟隨行的浙江省委辦公廳領導說:“你們看能不能增加一個。”后來我們省里面科技特派員就增加到101個,特地給下姜村多派了一個。來下姜村的科技特派員叫俞旭平,是專門研究中藥材種植的。他根據下姜村的自然環境,幫助我們選擇適宜的中藥材品種,指導老百姓種了很多中藥材,面積很大,效益也很好。過去,我們發展靠的是茶葉、竹葉、蠶桑葉這“三張葉子”,自從有了中藥材種植,又有了藥葉這“第四張葉子”。這位特派員在村里一待就是十幾年,后來還被評為全國優秀科技特派員。

采訪組:我們來的時候一路上看到,下姜村不僅農民生活條件越來越好,生態環境也很優美。當年的下姜村也是這樣的嗎?

姜銀祥:這就是我想講的另一個關于習書記指導我們下姜村搞生態建設的故事。

關于生態建設,習書記曾經講過這么幾句話:“新農村建設中,一定要考慮生態的承受力。你們搞新農村建設,要首先考慮生態條件能不能吃得消;一個保護不了生態環境的干部,不是一個合格干部。”我們下姜村是一個藏在山坳里的村莊,自古代就比較貧窮,思想觀念也比較落后。到2003年,由于家家戶戶都養豬、養雞、養牛,下姜村光露天廁所、露天豬圈、露天牛棚就有154個。全村到處都是雞屎、豬糞,晚上走夜路,一不小心就踩到豬糞里面去了。夏天的時候,蒼蠅蚊子特別多,老百姓患肝炎、痢疾和其他傳染病的也多。我們門口有一條河,叫楓林港,流經我們村,最終要匯入千島湖。由于大家當年不重視,垃圾之類的全都往河里倒,楓林港就變成了臭水河、垃圾河、污水河,老百姓意見很大,但一直無力改變。更為嚴重的是,由于長期砍伐山上的樹和竹子做飯燒水,村民上山燒木炭拿去賣,很多山都變得光禿禿的。我們這里流傳一句話:“土墻房,半年糧,燒木炭,有女莫嫁下姜郎。”這樣下去,過不了多久,下姜村賴以生存的這點自然資源就要被“燒”沒了。

其實在上世紀90年代,村里就曾經想過用辦沼氣代替砍柴燒火,但當時技術條件不成熟,花幾千塊錢建起來的沼氣池,用不了幾個月就不能用了,老百姓覺得是“白扔錢”。

習書記第一次來下姜村的時候,對我說:“老姜書記,你們村里需要省委省政府幫忙解決哪些事情,今天跟我們說說,只要條件允許,省委省政府給你們大力支持。”我就“斗膽”把我的想法告訴了他。我說:“習書記,我們下姜村居住環境太差了,到處都是垃圾、雞屎、豬糞。我們想改變,想建沼氣池,通過建沼氣池來改變下姜村的生態環境。”習書記一聽,就說這個項目好,浙江省委省政府要大力支持和幫助。

獲得習書記肯定以后,我就有了主心骨,專門把能源專家請到村里來,針對我們的實際情況設計沼氣池建設方案,并且決定在村干部姜祖海等幾家先搞。2004年12月,全村第一口沼氣池終于建好了,火苗很清潔,水壺底燒過之后還都是干干凈凈的。建沼氣池不僅能變廢為寶,還能給村民節省大量開支。我們計算了一下,每個農戶建一個沼氣池,一年可以節省五六罐煤氣錢。最重要的是,這樣一來山林還得到了保護。沼氣池一建起來,村民們就不用再上山砍柴了,生態建設就有了一個好的開端。村民們看到實實在在的好處,也都爭先恐后要建沼氣池,保護生態環境的意識也越來越強了。

隨后,在習書記的大力推動下,經過市、縣兩級的具體組織,下姜村啟動了生態能源示范村沼氣項目建設和環境綜合整治工程。沼氣項目建設,是用一年時間,在全村46戶農民家里建成沼氣池,以沼氣作為替代能源,全村一年節省居民用電9000度,節省液化氣6000公斤,附近340畝山林得到徹底保護。環境綜合整治工程主要有五大塊內容:一是建沼氣池。二是建兩個污水處理池,規模分別是80立方和120立方。三是鋪建污水處理管道1800多米。四是80%以上的農戶都要用上太陽能熱水器。當年因為太窮,村里沒有人用熱水器,外出打工的年輕人回家過年,都要先在縣上洗個澡再回家。五是對村里154個露天廁所、露天豬圈、露天牛棚進行拆改。

從2004年12月到2005年12月,整整一年時間,下姜村的生態環境發生了翻天覆地的變化。楓林港的河水清澈起來了,漫山遍野又綠起來了,村容村貌也變美了。2005年3月,習書記再來的時候,看到我們下姜村煥然一新,看到老百姓家里燒飯炒菜用的是沼氣,特別高興。他風趣地說:“30年前,我還是建沼氣池的‘專業戶’呢!我在陜北農村的時候當大隊支書,帶了一幫人到四川去學建沼氣池,陜西省第一個沼氣示范村就是在我手里建起來的,這個我最有發言權。陜北那邊建沼氣池條件很差,沒有你們現在這么好的條件。你們現在建沼氣池,用的是鋼筋和水泥。那個時候沒有鋼筋和水泥,用什么呢?就用黃土、沙子,加點石灰,這三樣東西一‘拌’,就建起來了。”他一再囑咐我們要把這個事情做好做實,讓老百姓真正得到實惠。他還問我是哪一年當的村支部書記,我還挺驕傲地說我25歲就當村支部書記了。他笑著說:“那我比你當得早,我20歲就當村支部書記了。”

楊紅馬:習書記當年建的是陜北第一口沼氣池,我們下姜村也是浙江省建沼氣池最早的一個村,在全省起到了示范推廣作用。后來我們總共建了80多個沼氣池,全村60%的村民都用的沼氣。

采訪組:在加強生態保護、改善生活環境方面,習近平同志還為下姜村提供了哪些支持?

姜銀祥:習書記思想比較超前,很早就非常重視生活垃圾處理的問題。我剛才講了,那時候下姜村的環境臟亂差,習書記來調研的時候就看出了這個問題。有一次他問我,下姜村的生活垃圾是怎么處理的,我就如實向他匯報:下姜村的生活垃圾處理搞得比較早,從2003年開始,村里聘請了兩個保潔員,每年給每人3500塊錢,兩個人就是7000塊錢。說是保潔員,其實就是村里的兩個老人,都70多歲了,不可能每天都叫他們打掃,也就是一個禮拜在村里面打掃一次。且不說次數不夠,垃圾處理也是個問題,他們一直都是用三輪車,把這些垃圾從村里拉到村頭,倒在河邊。冬天還可以放個火燒一燒,但夏天一到,洪水一來,垃圾就全部沿著楓林港沖到千島湖里面去了。習書記聽了以后很不高興。他說:“你們這樣做不行,既害了自己,也把千島湖的水污染了。一定要馬上解決。”

在他的支持下,省、市、縣聯合出資12萬元,在下姜村建了一個垃圾中轉站。我們又增加了一定數量的垃圾保潔人員,最后形成了這樣的垃圾處理模式:戶集(每戶的垃圾都集中起來)、村收、鎮運、縣處理。這個模式在我們下姜村試行了半年,效果很好,就在全縣推廣。

楊紅馬:我還記得,我們的垃圾處理試行期間,習書記一直關心工程進展,他工作實在抽不開身,就委托浙江省委辦公廳的同志聯同建設廳、環保廳的相關負責同志來村里查看具體情況。

姜銀祥:習書記在浙江安吉縣余村調研時說過,綠水青山就是金山銀山,這句話對浙江甚至全國都產生著重要影響。那時候,他每次到下姜村來,都會一再囑咐教育我們,要把山林保護好、把水保護好。他多次跟我們說,山區人民要靠山吃山、靠水吃水,但是經濟發展一定要與生態保護統一起來。這些年我們按照習書記的要求做,山林面積達到12370畝,森林覆蓋率達到90%以上。現在我們的水質也好了,河水都很清澈。如今我們利用這個自然資源,來發展我們下姜村的鄉村旅游,民宿都住得滿滿的,農民收入也增加了。下姜村能有今天這么好的生態環境,村里面這么干干凈凈,那真是習書記關懷的結果。

采訪組:我們知道習近平同志曾經與下姜村通過幾次信。請你們介紹一下通信的故事吧。

姜銀祥:這是我們全村人感到非常驕傲的事情。雖然這么多年過去了,但說起這段經歷,我和村民們仍然都很激動。2006年1月,習書記給我們這個基層聯系點寫信,信中既有誠摯祝福,也有殷殷期望,我們把這封信叫作“鼓勵信”。2007年,習書記原本打算開完全國兩會后來我們下姜村調研,但后來他要調到上海去當市委書記,就來不了了。可習書記沒有忘記我們,他要求浙江省委辦公廳帶領有關廳局的領導到下姜村來調研。2007年3月,時任浙江省委副秘書長、辦公廳主任的潘家瑋同志帶領浙江省農辦、農業廳、建設廳、環保廳、文化廳、林業廳6個單位的領導來下姜村調研,主要目的就是對習書記在下姜村提出的工作要求進行督查落實。后來,浙江省委辦公廳形成了一個調研報告——《淳安縣下姜村有關項目協調落實情況匯報》,習書記對這個報告作了重要批示,要求下姜村繼續發揚自力更生艱苦奮斗精神,努力建設社會主義新農村。

3月25日,也就是到上海上任前,習書記又給我們下姜村寫了一封信。我們把這封信叫作“告別信”,至今我還能把文中的內容熟練背出來。他信里面有一段話是這樣說的:“下姜村是我的基層聯系點。這幾年,我的心一直惦記著下姜村的建設和發展,掛念著村民的生產和生活。基本上我每年都會到村里去,通過與村民拉拉家常,聽你們說說心里話,了解了不少農村情況,也結交了不少農民朋友……日前中央決定調我到上海去任職,因時間甚緊,未能再次前往看一看并與村民朋友們話別,甚為遺憾和牽掛。愿今后有機會再往下姜村,與村民朋友們敘敘舊。”

我作為一個下姜村人,看了這封信以后,感動得哭了。習書記這封信的字里行間都充滿著對下姜村老百姓的感情。“拉拉家常”“聽你們說說心里話”“農民朋友”“遺憾和牽掛”……我當時就想,我們平時寫信給最親的親人、最好的朋友,才會用這些詞。可是現在,這些詞出自一位領導人之手,足見他是打心眼里把下姜村的鄉親們當成了自己人。后來,我把這封信讀給我們全體村民聽,大家也都非常感動。

時間過得很快,到了2010年冬天。那一天是農歷臘月二十,因為要過年了嘛,村里的老百姓都過來我家聚聚,圍坐在我家里屋的大火爐前烤火,一邊喝茶,一邊聊天。聊著聊著,大家不約而同地聊到了習書記。大家都說,習書記當了國家副主席以后,我們還沒有跟他聯系過。有人說,是不是應該給習副主席寫封信,向他致以新年問候,也匯報匯報我們下姜村的情況。我說這個想法好,于是就代表下姜村黨支部、村委會及全體村民給習副主席寫了一封信。我當時寫信的內容主要是三部分:一是要過年了,我們向習副主席拜個年,問個好;二是3年多時間過去了,我們把新農村建設、黨支部建設、經濟發展上的一些事情向習副主席作一個匯報;最后就是盼望習副主席有機會再到村里來看看下姜村的新變化和村民臉上燦爛的笑容,再來走走山間小路,坐坐百姓農家的小板凳,再來聽聽鄉親們的心里話。

我是在農歷臘月二十當天把信寄出去的。有些在外地打工回家過年的村民也知道我寫信的事,到了正月里,他們都特別積極地來問我,習副主席有沒有回信啊?我說就是要回信,也沒有這么快啊。等待回信的那段時間,我都是這樣跟老百姓解釋的。但我心想,習副主席日理萬機,即便收到這封信,可能也沒有時間給我們回信。還有可能忘記下姜村了,也就不會給我們回信了。

沒想到,2011年5月2日,我們收到了習近平同志給我們下姜村黨支部、村委會及全體村民的回信!他在信里一開頭就講“來信收到,讀來十分親切”,講自己在浙江工作期間與下姜村結下了不解之緣。我一字一句地讀給村民們,反反復復讀了好幾遍。每次有新的村民跑過來聽,我就再讀一遍,大家每聽一遍,就覺得習書記好像就站在我們中間對我們講這些話一樣,高興得不得了。我們高興的是,這么長時間過去了,在習副主席心里面還裝著下姜村,裝著下姜村的老百姓。在我們看來,這就是一封“連心信”。

楊紅馬:習書記的回信證明了他對下姜村的深情厚誼,他還像在浙江時一樣,牽掛著這里老百姓的生產生活,關心群眾的起居冷暖,而不是說“人走茶涼”。很多老百姓一遍一遍地聽我們念也聽不夠,都說要把這封信掛起來,時時刻刻都能感受習書記的關心與囑托。于是,當年我們就在村口建了一個思源亭,里面立了一塊石碑,刻著習書記給我們的回信內容。我們深知下姜村這些年的變化離不開習書記的關心、關懷,我們要“飲水思源”。

采訪組:姜書記,剛才一走進您家,我們就注意到正堂中間掛著一幅習近平同志的畫像,能給我們講講您為什么要掛這幅畫像嗎?

姜銀祥:習書記聯系下姜村的4年多時間,門口這條路,他不知道走了多少遍,生產基地也去看,農戶家里也去看,住在這里的100多家農戶,有1/3的人家他都去過,絕大部分老百姓他都交談過。那時候,我們跟老百姓說習書記要來了,大家都自發地到村口歡迎,走的時候,也都自發地去送行,這都是因為習書記對老百姓的感情確確實實是很深的。其實不只我一家,村里80%的農戶家里都貼著習書記的畫像,這并不是村里統一安排的,都是農戶自愿的行為。誰給我們帶來幸福生活,我們就掛誰的畫像。一到過年趕集的時候,大集上最搶手的“年貨”就是習書記的畫像,大家都把畫像貼在自家正堂上,這是大家對習書記實實在在的真感情。

楊紅馬:還記得黨的十八大召開的那幾天,下姜村的農民,家家戶戶都在收看中央電視臺的直播。特別是看到習近平同志當選中共中央總書記,大家都特別驕傲、特別自豪。

姜銀祥:那段時間,有很多外國媒體跑到我家里采訪我,問我對習近平總書記的印象。我認真想了很久,就說了四個字:親民、實在。親民,在于他有一顆赤誠火熱的心,和我們農民零距離接觸,對我們心貼心關懷;實在,在于他用真行動、真舉措推動我們貧困山村脫貧致富,走上可持續發展的軌道。

現在你們也能看到,下姜村不再是原來那個“面黃肌瘦”的窮山村,全村170多個人經營著240畝茶葉園、500畝中藥材、800畝竹筍、310畝水果。從2014年開始,我們重點依托千島湖以及本村的自然環境搞鄉村旅游,僅2016年一年游客量就達到11.6萬人次,鄉村旅游毛收入達到700萬元,農民人均收入達到21902元。2017年達到了浙江省農村人口收入的平均水平。下姜村黨員隊伍也在進一步壯大,按照習書記當年對我們提出的做“四個人”的要求,我們結合下姜村的實際情況開展黨支部建設,把黨建工作體現在經濟發展上、產業發展上、為村民服務上、環境衛生整治上、農村和諧穩定上、家風傳承上。今后3年,我們還要打造“黨建示范下姜村”“經濟發展下姜村”“太平下姜村”“清爽下姜村”。

楊紅馬:我們真希望習近平總書記能親自來看看下姜村的這些新變化,來看看我們圍繞生態旅游重整的村容環境,來聽聽我們講新時代新夢想。